活動報告ACTIVITIS

奄美大島巡礼の旅

2010.4.5〜8

さいたま教区のルーツを訪ねて・・・奄美大島巡礼の旅 4月 5日〜 8日

|

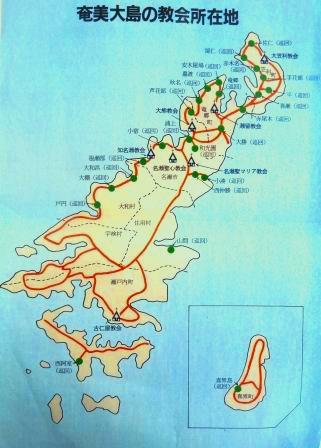

このことが浦和教会(1936年)設立、浦和教区(1939年、現さいたま教区)設立のきっかけに。 ===================== 大笠利教会は、1937年に放火され、全焼。教会の「アンジェラスの鐘」も姿を消す。 その鐘が、人々の手を通して宮崎から浦和へ。 ================= 1984年 12月 2日、浦和教会は、島本要司教、主任神父ローランド神父、内山神父、押川神父による共同ミサをささげ、30年余親しんできた「アンジェラスの鐘」に別れを告げ、 奄美・大笠利教会へ送り出した。 ================ 旅の最初は、里帰りした「アンジェラスの鐘」がある大笠利教会を訪問 「巡礼」とは、そこで待っていてくださる「主」に出会うこと 巡礼者のひとりひとりが、ガリラヤで待っていてくださる「復活の主」に出会う旅 |

第一日目

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

これから始まる四日間の旅を祝福してくれた |

1896年(明治29)11月 ブランギエ神父により宣教が始まる。 近くに、「希望の星学園」(知的障害児)経営母体/クリスト・ロア宣教女会がある |

教会の過去・現在・未来を見守る木 夏は、木陰が涼しくて赤尾木教会のシンボル |

第2日目

|

フェリエ神父(パリミッション会)の胸像 1891年12月31日、 鹿児島よりカトリック宣教師として 初めて奄美の福音宣教のため来島。 |

|

|

|

奄美大島からは、毎年9000枚の「ソテツ」の葉を全国に送る。 さいたま教区のいくつかの教会も、「ソテツ」を取り寄せている。 ============ 巡礼団は、古仁屋港から生間港へ ========== 対岸の加計呂麻(かけろま)島までは、フェリーで15分くらい。奄美大島はこの5〜6年、台風が来ないので、ここ加計呂麻島ではマツクイ虫に松がやられている。台風の強風と潮風が松にあたり、虫から松を守ってくれるらしい。 |

安脚場(あんきゃば)戦跡公園 入り江が多く"自然の要塞"といわれた 大島海峡周辺は陸・海軍の軍備があった。 |

|

諸鈍(しょどん) ====================== 諸鈍湾に面して、樹齢250年のディゴの並木が立っている。 五月頃花をつけるが、近年はナカナカ花は咲かない。 昔、琉球からディゴの赤色を目印に船がついたらしい。 |

呑の浦 (旧海軍特攻隊跡) ======================== 昭和19年 軍司令部から頽勢挽回用として 提案された特殊兵器の一つ 艇首に炸薬を搭載して 全速で敵戦艦に衝突自爆 しようとするモーターボート |

|

|

|

第三日目

|

|

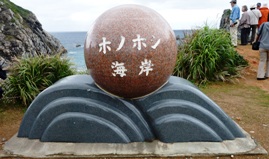

浜辺の波が引く時に、石がぶつかり合って泣くように聞こえる 太平洋岸に面したホノホシ海岸 |

|

現在の教会は、1984年第三代聖堂 |

|

|

|

|

|

|

|

|

第四日目

|

|

1858年7月15日、献堂式を翌日に控えた聖堂で、里脇司教による100名の受洗で教会が誕生した。 |

|

奄美での四日間の巡礼の旅を終えて、一人ずつが自己紹介と巡礼の旅の感想など・・・ 奄美の信者さんたちの中には、さいたま教区に住んでいらした方が居られたり・・ 親戚がいらしたり・・・ ====ここでも、奄美とさいたま教区の小さなつながりを発見==== |

樹皮を木炭と混ぜて 鉄釜で煮出し 大島紬の褐色染料にする |

<作り方> 1 米は炊く30分前に洗ってふつうに炊く 2 鶏ガラをたっぷりの水でアクをとりながら十分 煮出す。 3 鶏ガラを取り出し、出し昆布、シイタケ、 ささみを入れ a酒、みりん、塩、薄口醤油 で味をつける 4 3のスープをこす 5 シイタケを千切りにして、b 醤油、みりんで煮る 6 ささみは、細かく切る 7 卵は味をつけ、薄焼きにして錦糸卵を作る 8 わけぎは小口切り、みかんの皮、ババイヤの漬物はみじん切り 10 炊きたてのご飯を器にもり、5,6,7,8,きざみのりを彩りよく盛り スープをたっぷりかける。 (鹿児島奄美パークのチラシより抜粋) |

|

1908年(明治41年)12月にフランス人ブイジュ神父によってすべて屋久杉が使用され献堂。 2008年3月 ゴシック様式聖堂、司祭館が国の登録有形文化財に。 |

|

|

♪♪ 本当にありがとうございました ♪♪ |

|